প্রসঙ্গ: সদ্গুরু শ্রীঅনিরূদ্ধ বাপুর দৈনিক ‘প্রত্যক্ষ’ পত্রিকার ‘তুলসীপত্র’ শীর্ষক সম্পাদকীয় সিরিজের ১৩৯২ ও ১৩৯৩ নম্বর সম্পাদকীয়।

সদ্গুরু শ্রীঅনিরুদ্ধ বাপু ‘তুলসীপত্র - ১৩৯২’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখেন:

মণিদ্বীপে সিংহাসনারূঢ় আদিমাতার মুখ হতে মধুরাভক্তির মাহাত্ম্য এবং তার বৃদ্ধির জন্য ত্রেতাযুগে ও দ্বাপরযুগে হতে চলা পরশুরাম, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তিন অবতারের রহস্য শুনে সেখানে উপস্থিত সকলে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

|

| শ্রীশ্বাসম্ উৎসবে মূল মঞ্চে অধিষ্ঠিত মণিদ্বীপসিংহাসনারূঢ়া আদিমাতা জগদম্বা এবং শ্রীচণ্ডিকা। |

‘ব্রহ্মর্ষি কত ও ব্রহ্মবাদিনী কান্তি স্বয়ং আদিমাতাকেই জন্ম দেবেন এবং ব্রহ্মর্ষি কাত্যায়ন ও ব্রহ্মবাদিনী কৃতি শ্রীরামকে ও শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দেবেন’—এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকলেই এই চারজনের চারপাশে জড়ো হয়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

পুরো কৈলাসে আনন্দের এবং উৎসাহের জোয়ার এসেছিল। তারা কী কী পাচ্ছেন, কী কী দেখতে এবং অনুভব করতে পারছেন—এই জেনে সমস্ত ঋষিবর এবং শিবগণও ‘অম্বজ্ঞ’, ‘অম্বজ্ঞ’ ও ‘ধন্য ধন্য’ বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন।

এবং শিবগণদের মনের অম্বজ্ঞতা এতটাই তীব্র হতে লাগল ও বাড়তে থাকল যে, সেই ‘অম্বজ্ঞ’ ভাবনা একটি শুভ্রধবল ইষ্টিকার (ইট) রূপ ধারণ করল।

সব শিবগণের, প্রত্যেকের হাতে একটি করে শুভ্রধবল ইষ্টিকা ছিল। তারা কেউই কিছু বুঝতে পারছিলেন না। তারা অবাক হয়ে শিব-ঋষি তুম্বরুর দিকে তাকালেন।

শিব-ঋষি তুম্বরু আদিমাতার অনুমতি নিয়ে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণভাবে সব শিবগণকে বললেন, “হে শিবগণ! তোমাদের মনের অম্বজ্ঞতা স্থূলরূপে এই ইষ্টিকা রূপে প্রকট হয়েছে। এই ইষ্টিকা তোমাদের মস্তকে অত্যন্ত ভালোবাসার সহিত ধারণ করো।”

|

| শ্রীশ্বাসম্ উৎসবে মূল মঞ্চে অধিষ্ঠিত অম্বজ্ঞ ইষ্টিকা। |

কিন্তু শিব-ঋষি তুম্বরুও ‘এই ইষ্টিকা দিয়ে কী করতে হবে’—তা বুঝতে পারছিলেন না। এটি জেনে ষষ্ঠ নবদুর্গা ভগবতী কাত্যায়নী এগিয়ে এলেন এবং আদিমাতাকে প্রণাম করে সেই সব শিবগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে প্রিয় বৎসগণ! তোমাদের হাতে থাকা এই ইষ্টিকা হলো মধুরাভক্তির প্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন হওয়া অম্বজ্ঞতার রূপ এবং এই মধুরাভক্তির মূল উৎস এই আদিমাতা চণ্ডিকা। আর আমাদের সকলের অম্বজ্ঞতা আদিমাতার মনে থাকা দত্তগুরুদের প্রতি ‘দত্তজ্ঞতা’ থেকে (মাতৃবাৎসল্য উপনিষদ) প্রকট হয়েছে।

তাই হে শ্রদ্ধাবানগণ! তোমরা সকলে তোমাদের হাতে থাকা এই শুভ্রধবল ইষ্টিকা, আদিমাতার সেই ডান পদতলে, যেটি তিনি নিচের দিকে প্রসারিত করে রেখেছেন, তার নীচে থাকা জলের উপর ‘তার চরণপীঠ’ হিসেবে রাখো।

ভগবতী কাত্যায়নীর এই কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই সব শিবগণ নিজেদের ইষ্টিকা মাথায় নিয়ে দৌড়ে আদিমাতার চরণের কাছে এসে সেই ইষ্টিকাগুলো অর্পণ করতে লাগলেন।

সেই সব ইষ্টিকা একত্রিত হয়ে আপনা-আপনি একটিই ইষ্টিকা আদিমাতার ডান চরণের নিচে ভাসতে দেখা গেল - তবে এখন সেই একমাত্র ‘অম্বজ্ঞতা’ ইষ্টিকার রঙ সিঁদুর রঙের ছিল।

এখন শৃঙ্গীপ্রসাদ ও ভৃঙ্গীপ্রসাদ নিজেদের মস্তকের ইষ্টিকা নিয়ে আদিমাতার চরণের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন এবং তারা দুজন নিজেদের মস্তকের ইষ্টিকা আদিমাতার চরণে দেওয়ার জন্য তুলতে লাগলেন। কিন্তু সেই দুজনের মস্তকের ইষ্টিকা হঠাৎ করে এতটাই ভারী হতে লাগল যে, তাদের পক্ষে এক কণা পরিমাণও উপরে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না।

শৃঙ্গীপ্রসাদ ও ভৃঙ্গীপ্রসাদ দুজনেই অত্যন্ত কাতরভাবে তাদের আট বছরের আরাধ্যা দেবতা ত্রিবিক্রমকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভগবান ত্রিবিক্রম! আমাদের দ্বারা এমন কী ভুল হয়েছে যে, যার কারণে আদিমাতা এই ইষ্টিকা গ্রহণ করতে রাজি নন?”

সেই দুজনের এই ভক্তিপূর্ণ প্রশ্নের সাথে আদিমাতা পুত্র ত্রিবিক্রমকে তাদের কাছে যাওয়ার ইশারা করলেন। মাতার কোল থেকে নিচে নেমে আসা সেই একমুখী ভগবান ত্রিবিক্রম নিজের বাল্যরূপ ছেড়ে সেই দুজনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালেন।

|

| স্বয়ংভগবান ত্রিবিক্রম। |

ত্রিবিক্রমের স্পর্শের সাথে সেই দুজনের মস্তকের ইষ্টিকা হালকা হতে লাগল। কিন্তু ত্রিবিক্রম সেই দুজনকে কেবল চোখের ইশারায় ইষ্টিকা অর্পণ করতে নিষেধ করলেন।

এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই ষষ্ঠ নবদুর্গা কাত্যায়নী থেকে অন্যান্য আটজন নবদুর্গাও সেখানে প্রকট হলেন।

সেই নয়জন নবদুর্গাই নিজেদের সব হাত সেই দুটি ইষ্টিকাতে লাগালেন এবং এর পর পরই সেই দুটি ইষ্টিকা মিলে একটিই ইষ্টিকা তৈরি হলো।

এবং এর সাথে ভগবান ত্রিবিক্রম সেই দুজনকে সেই ইষ্টিকা নিজের মাতার চরণপীঠে রাখার আদেশ দিলেন।

এখন ইষ্টিকা হালকা হয়েছিল।

সেই ইষ্টিকা আদিমাতার চরণপীঠে রাখা মাত্রই স্বয়ং ভগবান ত্রিবিক্রম তাতে সিঁদুর মাখালেন এবং তারপর সেই ইষ্টিকা চরণপীঠে থাকা অবস্থাতেই ভগবান ত্রিবিক্রম এই নয়জন নবদুর্গার কাছ থেকে তাদের চোখের কাজল চেয়ে নিলেন এবং সেই কাজল দিয়ে সেই ইষ্টিকার উপর আদিমাতার মুখ রেখাঙ্কিত করলেন।

এবং সেই নয়জন নবদুর্গাই ক্রমে নিজেদের আঁচলের এক একটি অংশ ছিঁড়ে নিয়ে সেই আদিমাতার মুখমন্ডলে ক্রমে ক্রমে ‘চুনরি’ হিসেবে অর্পণ করলেন।

এখন ভগবান ত্রিবিক্রম দুই হাত জোড় করে নিজের মাতার সামনে দাঁড়ালেন এবং তিনি চোখ দিয়েই আদিমাতার প্রার্থনা করলেন।

এবং এর সঙ্গে আদিমাতা স্মিত হেসে কথা বলতে শুরু করলেন, “আশ্বিন নবরাত্রিতে অথবা অন্য কোনো মঙ্গল বা শুভদিনে এমন ইষ্টিকা তৈরি করে তা শ্রদ্ধাবান দ্বারা করা সেই পূজা পুত্র ত্রিবিক্রমের দ্বারা সরাসরি আমার কাছে এসে পৌঁছাবে।

কারণ ‘মহর্ষি শৃঙ্গী’ ও ‘মহর্ষি ভৃঙ্গী’ থেকে ‘শৃঙ্গীপ্রসাদ’ ও ‘ভৃঙ্গীপ্রসাদ’ পর্যন্ত এই দুজনের করা সব কঠিন যাত্রা এবং তার পুণ্য এর ভার এই দুজনেরই একদমই দরকার ছিল না। আর সেই পুণ্যের ভার তাদের অম্বজ্ঞতার কারণে তাদের মস্তক থেকে বেরিয়ে এই ইষ্টিকাতে চলে গিয়েছিল এবং সেই কারণেই সেই ইষ্টিকাগুলো তাদের অপরিমিত পুণ্যের কারণে ভারী হয়ে গিয়েছিল।

এবং সেই অপরিমিত পুণ্য আমার চরণে অর্পণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার পুত্রের করা অনুরোধ অনুযায়ী আমি সেই ইষ্টিকাকে ‘আমার পূজনীয় স্বরূপ’ হিসেবে, ‘পূজনপ্রতীক’ হিসেবে এবং তেমনই ‘নবদুর্গা প্রতীক’ হিসেবে স্বীকার করেছি। তথাস্তু।”

এই কথা শুনে ত্রিবিক্রম আদিমাতার চরণের নিচের সেই ইষ্টিকা অর্থাৎ চণ্ডিকাপাষাণ নিজের হাতে নিয়ে তার নিজেরই পূজা শুরু করলেন।

|

| শ্রীশ্বাসম্ উৎসবে অম্বজ্ঞ ইষ্টিকা পূজা করছেন সদ্গুরু শ্রী অনিরুদ্ধ বাপু। |

বাপু এরপর ‘তুলসীপত্র - ১৩৯৩’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখেন,

ভগবান ত্রিবিক্রম সেই ভগবতী ইষ্টিকা অর্থাৎ মাতৃপাষাণ নিজের সামনে রেখে অত্যন্ত শান্ত মনে পূজা করছিলেন।

তিনি ক্রমে নবদুর্গার মন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন। ‘ওঁ শৈলপুত্র্যৈ নমঃ’ থেকে ‘ওঁ সিদ্ধিদাত্র্যৈ নমঃ’ বলার সঙ্গে সঙ্গেই আদিমাতা বললেন, “নবরাত্রি প্রতিপদা”। এরপর এই একই ক্রমে ত্রিবিক্রম উচ্চারণ করতেই আদিমাতা “নবরাত্রি দ্বিতীয়া... ... ... নবরাত্রি নবমী”—এইভাবে তিথি উচ্চারণ করলেন।

এইভাবে নবরাত্রিপূজা সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান ত্রিবিক্রম সেই চণ্ডিকাপাষাণ, নবদুর্গার মূল রূপ যে ভক্তমাতা পার্বতী—তাকে দান করলেন। আর তার হাতে যাওয়া মাত্রই সেই মাতৃপাষাণ পার্বতীর হাতের বালা এবং গলার মোহনমালায় রূপান্তরিত হলো। এই মোহনমালায় নয়টি পরত ছিল।

সব ঋষিসমূহ ও শিবগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবরাত্রিপূজা আসলে কেমন হওয়া উচিত।

এখন সেই সব নবদুর্গা আবার একবার ষষ্ঠ নবদুর্গা কাত্যায়নীর মধ্যে বিলীন হলেন।

এখন ভগবান ত্রিবিক্রমও শিব-ঋষি তুম্বরুর মস্তকে হাত রেখে আবার নিজের অটল স্থানে গিয়ে বসলেন, আট বছরের বালক রূপে;

এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই শিব-ঋষি তুম্বরু ষষ্ঠ নবদুর্গা কাত্যায়নীকে প্রণাম করে কথা বলতে শুরু করলেন, “হে আত্মীয়গণ! এই ষষ্ঠ নবদুর্গা কাত্যায়নী অর্থাৎ শম্ভাবী বিদ্যার একাদশ ও দ্বাদশ স্তরের (কক্ষের) অধিষ্ঠাত্রী এখানে প্রকট হওয়ার পর অনেক বিচিত্র ও অদ্ভুত জিনিস আমাদের সামনে এসেছে। এর কারণ তার কার্যেই রয়েছে।

ভগবতী নবদুর্গা কাত্যায়নীর প্রধান ছয়টি কার্য মনে করা হয়।

১) এই নবদুর্গা কাত্যায়নী শ্রদ্ধাবানদের মনে নীতি, দয়া, করুণা—এমন সাত্ত্বিক ভাবনার উদয় করে তাদের শৌর্যকে ক্রূরতা ও অধর্মের রূপ ধারণ করতে না দিয়ে শক্তিশালী করতে থাকেন।

এবং এর কারণেই চণ্ডিকাকুলের শ্রদ্ধাবান যত শূর, পরাক্রমী ও বিজয়ী হোক না কেন, ‘অসুর’ কখনো হয় না।

২) কাত্যায়নী সংসারের শ্রদ্ধাবান পিতামাতাদের নিজেদের সন্তানদের রক্ষার জন্য উচিত বুদ্ধি ও উচিত ক্রিয়ার সাহায্য করেন।

৩) নবদুর্গা কাত্যায়নী শ্রদ্ধাবানের মনের ‘অম্বজ্ঞ’ ভাব বাড়াতে থাকেন এবং তার কারণে তার সদ্গুরু ত্রিবিক্রমের সঙ্গে থাকা সম্পর্ক আরও দৃঢ় হতে থাকে।

৪) নবদুর্গা কাত্যায়নী ‘শ্রদ্ধাবানদের ঘরে শান্তি ও সুখ থাকবে’—এমন কৃপা করেন।

৫) নবদুর্গা কাত্যায়নী শ্রদ্ধাবানদের তাদের হিতশত্রুদের পরিচয় করিয়ে দেন।

এবং

৬) এই নবদুর্গা কাত্যায়নীই চণ্ডিকাকুলের ভক্তদের শত্রু প্রবল হতে শুরু করলে নির্বিকল্প সমাধিতে নিজে স্থির হয়ে,

সপ্তম নবদুর্গা কালরাত্রিকে আহ্বান করেন।”

এতটা বলে শিব-ঋষি তুম্বরু ভগবতী কাত্যায়নীর চরণে মস্তক রেখে, ‘আমাকে সর্বদা অম্বজ্ঞ রেখো’—এমন কৃপাপ্রার্থনা করলেন।

এবং

এর সাথে ভগবতী কাত্যায়নী অদৃশ্য হয়ে গেলেন, হঠাৎ করে সব জায়গায় ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল।

স্বয়ং আদিমাতাও সেই অন্ধকারের আড়ালে নিজের তেজকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এবং উপস্থিত সব ঋষিবর এবং শিবগণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে - ‘এরপর কী ঘটবে? আমরা কী দেখতে পাব? আর আমরা কত ভাগ্যবান’—এইসব চিন্তায় আনন্দে ডুবে গিয়েছিলেন।

এবং হঠাৎ করে এই চারপাশে ছড়িয়ে পড়া অন্ধকারে লাখ লাখ বিদ্যুৎ-শলাকা চমকাতে লাগল এবং ধীরে ধীরে কড়কড় শব্দ করতে লাগল।

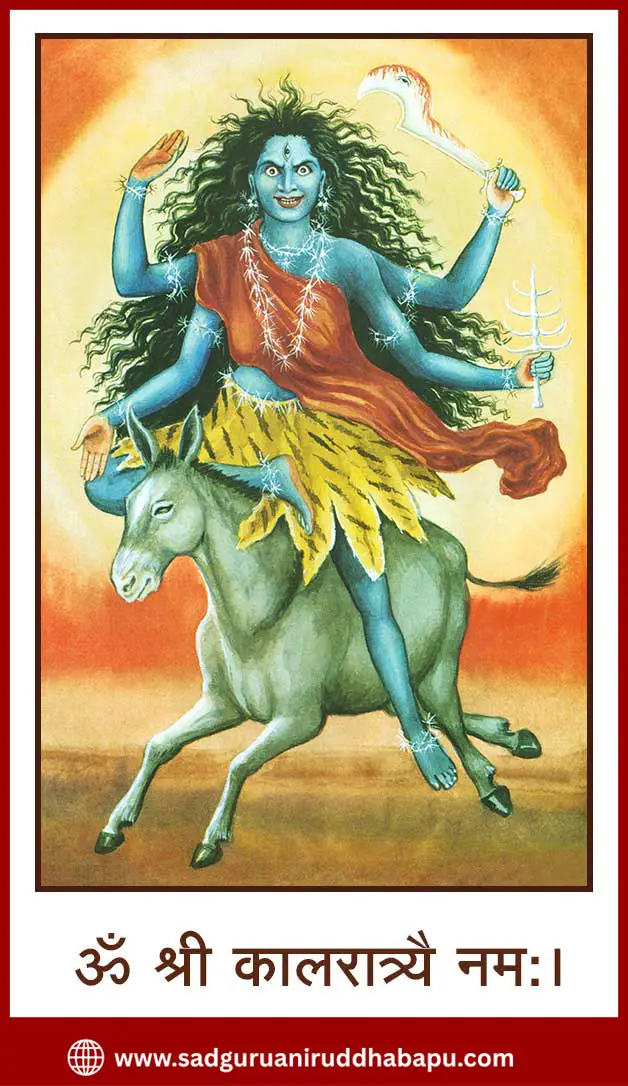

এবং এক মুহূর্তে সেই বিদ্যুৎশিখার আলোয় সপ্তম নবদুর্গা কালরাত্রি স্পষ্টভাবে দেখা গেলেন।

নবদুর্গা কালরাত্রি অন্ধকারের থেকেও হাজার গুণ বেশি কালো হওয়ার কারণে, তিনি অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলেন।

তার তিনটি চোখ ছিল এবং এই তিনটি চোখ ব্রহ্মাণ্ডের আকারের ছিল।

ভগবতী কালরাত্রির এই তিনটি চোখ থেকে অসাধারণ দাহক তেজ বাইরে ছিটকে পড়ছিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত কারুকেই সেই তেজ স্পর্শ করছিল না।

ভগবতী কালরাত্রির দুই নাসিকার ছিদ্র থেকে প্রখর আগুনের শিখা তীরের মতো সব জায়গায় ছিটকে পড়ছিল। কিন্তু সেগুলোর একটিও শ্রদ্ধাবানদের স্পর্শ করছিল না।

ভগবতী কালরাত্রির গলায় বিদ্যুতের মালা ছিল।

ভগবতী কালরাত্রি চতুর্হস্তা ছিলেন। তার ডান দুটি হাত ‘অভয়’ ও ‘বরদ’ মুদ্রাতে ছিল। তার বাম পাশের উপরের হাতে লোহার কণ্টকাস্ত্র ছিল এবং নিচের হাতে খড়গ ও তলোয়ারের সমন্বয় থাকা চান্দ্রতলওয়ার ছিল।

কণ্টকাস্ত্র ও চান্দ্রতলওয়ারের ছবি ভগবতী কালরাত্রি একটি বিশাল ও হিংস্র গর্দভের উপর বসেছিলেন।

এইভাবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বরূপ থাকা এই সপ্তম নবদুর্গা কালরাত্রি প্রকট হওয়া মাত্রই সব ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মবাদিনীরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নৃত্য ও গীতে মগ্ন হলেন।

এবং এক সুরে ‘জয় জয় শুভংকরী কালরাত্রি’ বলে তার গুণগান করতে লাগলেন।

কোনো শ্রদ্ধাবানেরও তার রূপ দর্শন করে একটুও ভয় লাগছিল না।

(সদ্গুরু শ্রীঅনিরুদ্ধের বলা মতো নবরাত্রিপূজার বিধিবিধান অর্থাৎ নবরাত্রির অম্বজ্ঞ ইষ্টিকা পূজা আমার ব্লগ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রচারিত করা হয়েছে। তার লিঙ্ক এখানে দেওয়া হলো - https://sadguruaniruddhabapu.com/post/navaratri-poojan-ashwin-marathi)

मराठी >> हिंदी >> English >> ગુજરાતી>> ಕನ್ನಡ>> తెలుగు>> தமிழ்>> മലയാളം>>

Comments

Post a Comment