সদগুরু শ্রীঅনিরুদ্ধ বাপু তাঁর দৈনিক ‘প্রত্যক্ষ’ পত্রিকার ‘তুলসীপত্র’ নামক সম্পাদকীয়র ১৪০২ সংখ্যক সম্পাদকীয়তে লিখেছেন,

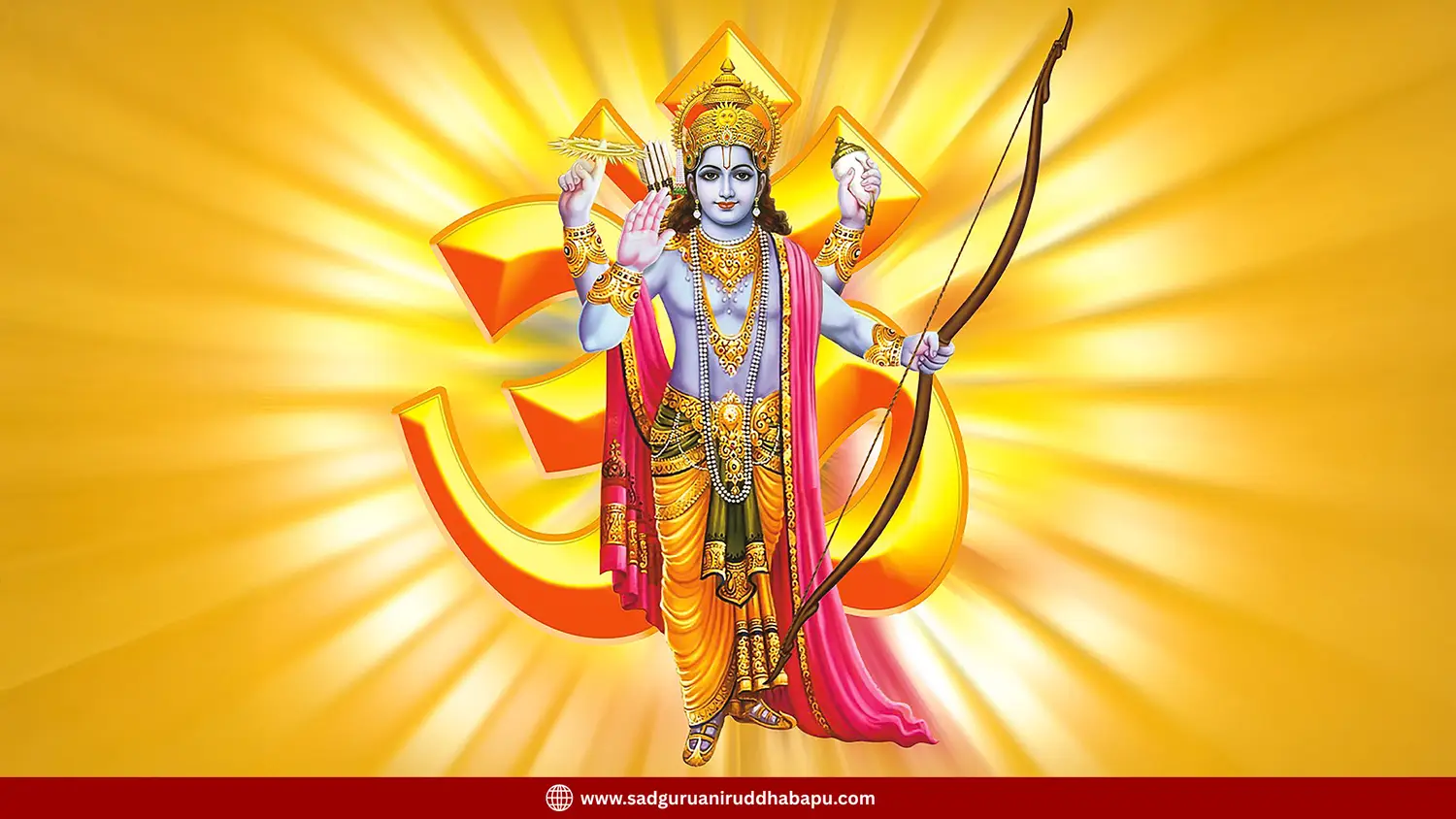

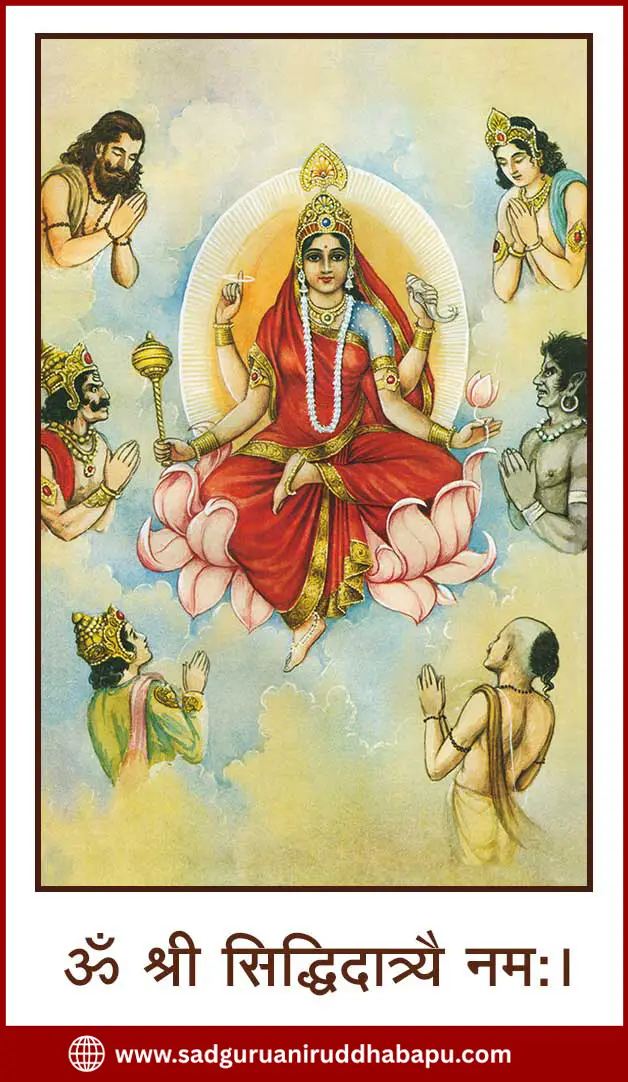

ব্রহ্মবাদিনী লোপামুদ্রা কৈলাসের ভূমি থেকে আট আঙুল উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা নবমী নবদুর্গা সিদ্ধিদাত্রীর চরণে নিজের মস্তক রাখলেন। এরপর ভগবান ত্রিবিক্রম এবং আদিমাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ব্রহ্মবাদিনী লোপামুদ্রা ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর স্থানে এসে কথা বলার অনুরোধ করলেন।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আদিমাতার অনুমতি নিয়ে বলতে শুরু করলেন —

“হে উপস্থিত সকল জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাবানগণ! জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিনী লোপামুদ্রা পরবর্তী বর্ণনা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেছেন। এর জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁরই কারণে আমি মহাগৌরী থেকে সিদ্ধিদাত্রী পর্যন্ত এই মহাপবিত্র যাত্রার সাক্ষী হতে পেরেছি।”

পার্বতীর ‘মহাগৌরী’ স্বরূপ যখন ঘনপ্রাণ গণপতিকে জন্ম দিলেন, তখন তিনি সহজেই সমস্ত বিশ্বের ঘনপ্রাণের মাতা হলেন।

- অর্থাৎ, ‘মহাগৌরী’ রূপে এই ভক্তমাতা পার্বতী সৃষ্টির কর্তা, সৃষ্টিতে অবস্থানকারী এবং সৃষ্টির পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অণু-রেণুতে বিরাজমান কার্যশক্তি ও প্রভাবশক্তিতে পরিণত হলেন।

- অর্থাৎ মানুষ যে আহার গ্রহণ করে, সেই আহারের শক্তি তিনিই,

মানুষ যে ভক্তি করে, সেই ভক্তির শক্তিও তিনিই,

মানুষ যে যে চিন্তা করে, সেই চিন্তাগুলোর শক্তিও তিনিই (তবে ‘খারাপ চিন্তার শক্তি’ হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব কখনোই থাকে না, বরং খারাপ চিন্তার শক্তি মানে পার্বতীর শক্তির অভাব)

আর এই একই জিনিস মানুষের আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তেমনি মানুষ চোখ দিয়ে যা দেখে, কান দিয়ে যা শোনে, নাক দিয়ে যে গন্ধ অনুভব করে, ত্বক দিয়ে যে স্পর্শ অনুভব করে এবং জিহ্বা দিয়ে যে স্বাদ গ্রহণ করে, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতি হয়ে মানুষের মনে সঞ্চিত হতে থাকে।

কিন্তু তাতেও ‘পবিত্র’ এবং ‘অপবিত্র’ এই দুটি ভাগ থাকেই - পবিত্র গন্ধ, স্পর্শের শক্তি পার্বতীরই, কিন্তু অপবিত্র গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শের শক্তি মানে পার্বতীর শক্তির অনুপস্থিতি।

আর এই কারণেই মানুষ যখন নিজের কর্মস্বাধীনতার ব্যবহার করে ভুল কাজ করতে থাকে, তখন বৃত্রাসুর জন্ম নিতে থাকে - কখনো কেবল তার নিজের জীবনে অথবা কখনো সম্পূর্ণ সমাজ জীবনে।

এমন এই পার্বতী ‘স্কন্দমাতা’ এবং ‘গণেশমাতা’ হিসেবে ‘মহাগৌরী’ হওয়া মাত্রই তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে, একেবারে কোণায় কোণায় থাকা প্রত্যেকের কাছে ভালো দ্রব্যশক্তি (পদার্থশক্তি), কার্যশক্তি, এবং ঘনপ্রাণ অর্থাৎ কার্যবল এবং কার্যপ্রভাব পৌঁছানোর জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

শিবশঙ্কর নিজের প্রিয় সহধর্মিণীর এই করুণার কাজ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হলেন।

এবং তিনি তাঁর এই কাজের সঙ্গে আদিমাতার অনুপ্রেরণায় নিজেকে যুক্ত করে নিলেন।

‘অর্ধনারী নটেশ্বর’ এই রূপটি তৈরির পিছনে, এই কাজটিও একটি প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল।

এভাবে ‘মহাগৌরী’ স্বরূপ যখন শিবের সাথে ‘ভেদ-অভেদ’ অতিক্রম করে একাকার হয়ে গেল, তখনই সেই ‘মহাগৌরী’ এই মূল রূপটিকে আদিমাতা নিজের তেজ দিয়ে স্নান করালেন।

আর তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসা, প্রশংসা এবং বাৎসল্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন।

সেই সময় মহাগৌরীর তিন পুত্র তাঁর আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন - দুই পাশে গণপতি ও স্কন্দ এবং পিছন থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরভদ্র;

আর পরমশিব তো তাঁর সঙ্গে যুক্তই ছিলেন।

আর যে মুহূর্তে আদিমাতা চণ্ডিকা নিজের ওষ্ঠ দিয়ে মেয়ের মস্তক চুম্বন করলেন, সেই মুহূর্তে ‘সর্বশক্তি সমন্বিতা’, ‘সর্বসিদ্ধিপ্রসবিনী’ এবং ‘সর্বকারণকারিণী’ আদিমাতার এই তিনটি তত্ত্ব পার্বতীর মধ্যে প্রবাহিত হলো।

আর তা থেকেই নবমী নবদুর্গা ‘সিদ্ধিদাত্রী’ অবতীর্ণ হলেন। আর আদিমাতা চণ্ডিকার মহাসিদ্ধেশ্বরী, কল্পনারহিতা, সিদ্ধেশ্বরী, চিদাগ্নিকুণ্ডসম্ভূতা, ললিতাঅম্বিকা এই স্বরূপগুলোর সঙ্গে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

আর এই কারণেই পার্বতীর জীবনযাত্রার এই নবম ধাপ এখন চিরন্তন হলো। আর তিনি নিজেই চিরন্তন হয়ে গেলেন।

হে উপস্থিত আপ্তগণ! ঘনপ্রাণ গণপতির জন্মের অনেক আগে থেকেই আমি ‘মাধ্যাহ্ননন্দী’ হিসেবে শিবের সেবায় ছিলাম। কিন্তু এই মহাগণপতির জন্মের সময় আসতেই পরমশিব ‘প্রাতর-নন্দী’কে সঙ্গে নিয়ে তপস্যার জন্য চলে গেলেন। আর আমাকে পার্বতীর সেবক হিসেবে রাখা হলো।

আর সেই কারণেই মহাগণপতির জন্মের পর পার্বতী তাঁর কাজ শুরু করলে তিনি আমাকেই নিজের প্রধান সহকারী হিসেবে বেছে নিলেন।

তিনি আমাকে ‘সহকারী’ বলতেন, কিন্তু আমি ‘সেবক’ই ছিলাম। যখন তিন পুত্রকে নিয়ে শিব-পার্বতী আদিমাতার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে মণিদ্বীপে গেলেন, তখনো এই শিবপঞ্চায়তনের বাহন হিসেবে আমাকেই শিব-পার্বতী বেছে নিলেন।

আর এই কারণেই আমি সিদ্ধিদাত্রীর অবতারের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখা একমাত্র ভাগ্যবান শ্রদ্ধাবান হলাম।

হে সকল শ্রদ্ধাবান ভক্তগণ! উভয় নবরাত্রিতেই এই নবদুর্গামন্ত্রমালার সঙ্গে পূজা করে, আদিমাতা চণ্ডিকার কৃপা পেতে থাকো। কারণ এই নবদুর্গা সিদ্ধিদাত্রী এমন শ্রদ্ধাবানদের সবসময় নিজের অভয়মুদ্রার ছায়াতেই রাখেন।

আর এটি তাঁর গোপন কাজ। আমি আজ প্রথমবার দেবাধিদেব ত্রিবিক্রমের অনুমতি নিয়ে শ্রদ্ধাবান বিশ্বের জন্য প্রকাশ করছি।”

বাপু এরপর ১৪০৩ সংখ্যক সম্পাদকীয়তে লিখেছেন,

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই সুন্দর রহস্য প্রকাশ করার পর সেখানে উপস্থিত সকলের মনে নবমী নবদুর্গা সিদ্ধিদাত্রীর চরণে মাথা রাখার তীব্র ইচ্ছা এবং ব্যাকুলতা জন্মাল। কিন্তু কেউই এগিয়ে এসে তেমন অনুরোধ করার সাহস পেল না।

আর তার কারণও একই ছিল।

কারণ স্বয়ং আদিমাতা এবং ত্রিবিক্রমসহ অন্যান্য সকল নবদুর্গাও কৈলাসের ভূমি স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের সকলের চরণ কৈলাসের ভূমিতে ছিল।

কিন্তু এই সিদ্ধিদাত্রী ছিলেন একমাত্র নবদুর্গা, যার চরণ কৈলাসের ভূমি থেকে আট আঙুল উপরে ছিল।

এর পিছনের রহস্য এখনো বোঝা না যাওয়ায়, ‘কীভাবে অনুরোধ করব’ এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত না থাকতে পেরে ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য এবং ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের নাতনি অহল্যা, স্বামী ব্রহ্মর্ষি গৌতমের অনুমতি নিয়ে বিনীতভাবে এগিয়ে এলেন। আর তিনি দুই হাত জোড় করে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে নিত্যগুরু ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য! আমাদের সকলের মনে আসলে ন’জন নবদুর্গাকেই প্রণাম করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আদিমাতার পাশে দেখা যাওয়া প্রথম আটজন নবদুর্গা এখন অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। আর সেই সময়েই নবমী নবদুর্গা সিদ্ধিদাত্রী তাঁর হাতের সুবর্ণকমলছত্র আদিমাতার মস্তকে শূন্যে রেখে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমরা সবাই তাঁর চরণে মস্তক রাখতে চাই। কিন্তু তাঁর হাতের সুবর্ণকমলছত্রও আদিমাতার মস্তকে শূন্যে আছে আর তাঁর নিজের চরণও কৈলাসের ভূমি স্পর্শ না করে শূন্যেই আছে।

এই সব দেখে, তাঁর চরণস্পর্শ চাওয়া উচিত কিনা, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। এখন আপনিই আমাদের দয়া করে পথ দেখান।”

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে অহল্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে মহাজ্ঞানী অহল্যা! যে প্রশ্নগুলো তোমার চেয়ে তপস্যায়, বয়সে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি এবং মহাজ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করার সাহস করেননি, তা তুমি অত্যন্ত সহজে জিজ্ঞাসা করতে পারলে।

তোমার এই অকপট স্বভাব এবং সরল মনোভাব এই দুটিই তোমার আসল শক্তি। হে অহল্যা! গণপতির জন্মের পর তাঁর ‘ঘনপ্রাণ’ হিসেবে কাজ শীঘ্রই শুরু হওয়ার কথা ছিল। আর সেই জন্যই পরমশিবের দূত, শিষ্য এবং বাহন হিসেবে পার্বতী আমাকে বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাকে বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, স্বয়ং বুদ্ধি দাতা গণপতির শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও দেখতে হবে, এই কারণে আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আর সবসময়কার মতো প্রশ্নের উত্তর পেতে প্রবীণ ভগিনী লোপামুদ্রার কাছে গেলাম।

লোপামুদ্রা আমার সব চিন্তা শুনলেন। আর তিনি আমাকে বললেন - ‘একটুও চিন্তা কোরো না। তোমার যে চিন্তা হচ্ছে সেটাও আদিমাতারই অনুপ্রেরণা।

কারণ গণপতির জন্মের পর যে মুহূর্তে মহাগৌরী গণপতিকে শিক্ষা দানের জন্য তোমার হাতে তুলে দেবেন, সেই মুহূর্তেই তোমার এই চিন্তা আপনাআপনি দূর হয়ে যাবে -

- কারণ এই ঘনপ্রাণ গণপতিই হলেন সত্যিকারের এবং একমাত্র চিন্তামণি।

আর তাঁর এই চিন্তামণিকাজ তোমার থেকেই শুরু হবে।’

ব্রহ্মবাদিনী লোপামুদ্রা এভাবে আশ্বাস দেওয়ায় আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আর সিদ্ধিদাত্রীর অবতরণের একমাত্র সাক্ষী হলাম।

আর এই জন্যই ছত্র শূন্যে থাকতে পারা এবং সিদ্ধিদাত্রীর পবিত্র কৈলাসের উপরেও পা না রাখা, এর পিছনের মর্ম আমার জানা আছে।

হে অহল্যা! সিদ্ধিদাত্রীর পবিত্র কাজ নিরন্তর চলতেই থাকে। পার্বতীর এই রূপের কালেরও বাঁধন নেই এবং স্থানেরও বাঁধন নেই।

‘সত্যযুগের উত্তরার্ধও যেখানে দুষ্কল্পনা, দুষ্কর্ম, দুষ্টগুণ, দুষ্টমন্ত্র এবং আসুরী প্রবৃত্তিতে ভরে যেতে পারে, তাহলে অন্য যুগগুলোর কী হবে?’ - এই প্রশ্ন সকল মহর্ষি, ঋষি এবং ঋষিকুমারদের মনে এসেছিল। এর উত্তর এখানেই পাওয়া যায়।

আদিমাতা এই ‘সিদ্ধিদাত্রী’ রূপটি এমনভাবে তৈরি করেছেন যে তাঁর স্থানেরও বাঁধন নেই।

এর অর্থ, যেখানে ১) দুষ্কর্ম ২) দুষ্ট বাসনা ৩) দুষ্ট মন্ত্র ৪) দুষ্ট দেবতা পূজা এবং ৫) কুবিদ্যা ব্যবহার করে ‘দুষ্ট অভিচারকর্ম’ অর্থাৎ কুমন্ত্রের সিদ্ধি দিয়ে অন্যের ক্ষতি করার প্রক্রিয়া চলছে, সেই স্থানে চণ্ডিকাকুলের অন্য সদস্যদের কখনোই আমন্ত্রণ থাকবে না। কারণ তাঁদের আহ্বান করার ফলে সেই দুষ্ট লোকগুলোর কাজে বাধা তৈরি হবে।

কিন্তু এই সিদ্ধিদাত্রীর কোনো স্থানে যাওয়ার এবং থাকার কোনো বাঁধন নেই।

সত্যি বলতে, অন্যান্য চণ্ডিকাকুলের সদস্যদেরও এই বাঁধন নেই। কিন্তু তাঁরা সকলে, মানুষের কর্মস্বাধীনতার উপর তাঁদের দিক থেকে বাঁধন যেন না আসে সেই জন্য আমন্ত্রণ বা আহ্বান ছাড়া অশুভ জায়গায় যান না - তবে যদি তাঁদের কোনো ভক্ত এমন কোনো জায়গায় বিপদে থাকে, তবে সে শুধু মনে করলেই সেই চণ্ডিকাকুলের সদস্যরা সেখানে প্রকাশিত হন।

কিন্তু এই সিদ্ধিদাত্রী একমাত্র এমনই, যাঁর কাল ও স্থানের কোনো বাঁধন নেই। তাই তাঁর কর্মস্বাধীনতারও বাঁধন নেই। কারণ যার যার কর্মস্বাধীনতা স্থান, কাল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

আর এই কারণেই এই নবদুর্গা সিদ্ধিদাত্রী এমন নোংরা জায়গায়ও, সেই দুষ্ট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ারও আগে থেকেই শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন - কোনো স্থানকে বা বস্তুকে বা পদার্থকে বা জীবকে স্পর্শ না করে।

কেন?

সিদ্ধিদাত্রী যেকোনো চণ্ডিকাবিরোধী পথ, অর্থাৎ দেবযানপন্থাবিরোধী পথের লোকদের, তাঁদের প্রাপ্ত যেকোনো সিদ্ধি ত্রুটিসহ এবং অসম্পূর্ণই রাখেন। আর এই কারণেই শ্রদ্ধাবানেরা সুরক্ষিত থাকে।

তবে এই সবকিছু তিনি যা করেন তা একেবারে বাতাসকেও স্পর্শ না করে; কারণ তাঁর এই ‘শ্রদ্ধাবানদের সহজ সুরক্ষা’ এই কাজের জন্য তাঁর প্রতিটি কাজ অস্পর্শিত হওয়াটা কি প্রয়োজন নয়?

হে অহল্যা! তুমি নিজে থেকেই প্রশ্ন করলে, সেই জন্য তাঁর চরণ স্পর্শ করার প্রথম অধিকার তোমার এবং তারপর অন্য সকলের।

হে অহল্যা! প্রণাম করো।”

মহাজ্ঞানী অহল্যা নবদুর্গা সিদ্ধিদাত্রীর চরণ স্পর্শ করে তাঁর উপর নিজের মস্তক রাখতেই মাতা সিদ্ধিদাত্রী অহল্যাকে বরদান দিলেন, “হে প্রিয় কন্যা অহল্যা! তোমার এই সরল স্বভাব সবসময় এমনই থাকবে। আর তা থেকেই প্রতিটি যুগে তুমি মহৎ কাজ ঘটিয়ে তুলবে।

হে অহল্যা! ‘চান্দ্রবিদ্যা’ অর্থাৎ চন্দ্র বিজ্ঞান তোমার মাতা-পিতা অর্থাৎ শশীভূষণ ও পূর্ণাহুতি তোমাকে শেখানো শুরু করেছেন। সেই বিদ্যার ব্যবহার ‘সূর্যবিজ্ঞান’ অধ্যয়ন করা তোমার স্বামী গৌতমের কাজের পরিপূরক হিসেবে করতে থাকো।

এর মাধ্যমেই প্রতিটি যুগের সবচেয়ে বড় বিশ্বযুদ্ধগুলোতে ‘বিজয়শীলা’ তুমিই হবে।”

मराठी >> हिंदी >> English >> ગુજરાતી>> ಕನ್ನಡ>> తెలుగు>> தமிழ்>> മലയാളം>>

Comments

Post a Comment